Texto colaborativo para a Folha de São Paulo

O autógrafo impossível

Texto publicado na Folha de S. Paulo (Caderno Ilustríssima)

Rio de Janeiro, 1985

LINO DE ALBERGARIA

04/10/2015 03h15

Mineiro arraigado, houve momentos, em meus 30 anos de vida literária, em que deixei Belo Horizonte. A primeira vez para estudar editoração em Paris, onde morei entre 1978 e 1981. As outras cidades que me abrigaram foram São Paulo e Rio de Janeiro para trabalhar editando livros infantis e juvenis, entre os anos 1980 e 1990.

Nessas aventuras em outras terras, ao mesmo tempo em que sentia a nostalgia de Minas, tive alguns encontros fortuitos e, de certo modo, insólitos, com pessoas muito conhecidas. Nada que se compare a algumas relações profissionais que contribuíram para impulsionar meu conhecimento ou minha experiência. Por isso, persistem como flashes isolados no depósito desorganizado de minhas lembranças.

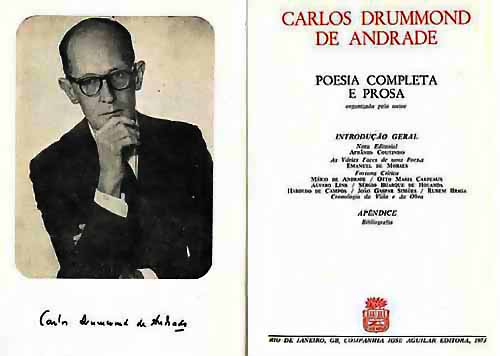

Em Paris, enquanto descobria o mundo e uma profissão, li pela primeira vez Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, e tinha como livro de cabeceira a Poesia completa e prosa, de Carlos Drummond de Andrade, da Companhia José Aguilar Editora, em papel fino e encadernação de couro verde, com a assinatura do autor em tinta dourada na capa.

Um domingo, na região do bulevar Saint-Germain, reconheci brincando numa praça com um garotinho que podia ser seu neto, mas tinha ares de filho, o ator Klaus Kinski, cujas fotos estavam nas propagandas do metrô, caracterizado como Nosferatu, na versão de Werner Herzog, acabando de estrear nos cinemas. Estranhei que a primeira celebridade com que esbarrei na vida se associava a um impressionante vampiro, mas ali era uma criatura bastante prosaica.

Em São Paulo, anos depois, quase me assustei com o cidadão que se assentou ao meu lado no ônibus em plena luz do dia, mas próximo ao Cemitério da Consolação. É que tomei conhecimento de sua presença pelas unhas enormes e em forma de curva, algumas quebradas e cortadas. Era o ator e cineasta Zé do Caixão, lembrando o quanto me intrigam fantasmas e assombrações, com certeza uma herança dos velhos casos ouvidos na infância.

Mais tarde, no Rio, esgotada minha cota de vampiros, estava no correio de Copacabana para mandar algumas cartas para Belo Horizonte. Na véspera, tinha estado na casa de minha prima Consuelo Albergaria, estudiosa das obras de Guimarães Rosa e Cornélio Penna, e um de nossos assuntos tinha sido sobre os mineiros, escritores, que tinham se mudado para aquela cidade. Drummond, claro, fora mencionado.

Pois não era ele, à minha frente na fila? Magro e míope como na foto do livro, o livro que lamentei não ter comigo naquele momento. Seria a grande desculpa para nos falarmos, mas a situação e o temperamento do homem não ajudavam. Ele tinha nas mãos um formulário de telegrama, que escondeu ao perceber meu olhar indiscreto sobre o que ele havia escrito. Eram apenas votos de felicidades a propósito de algum casamento, algo tão trivial quanto Klaus Kinski brincando com o filho numa pracinha em Paris.

“Poeta!” – um homem gritou lá do começo da fila. Drummond não respondeu e parecia muito contrariado por ter sido identificado, com todos os olhos se dirigindo para sua figura tímida. O homem lhe ofereceu o lugar à sua frente e ele hesitou, não querendo furar fila. Finalmente, antes que mais alguém o abordasse, tomou coragem, aceitou a oferta, foi atendido e escapuliu, apressado, para a Avenida Copacabana.

E lá se foi, sumindo visualmente da minha vida, o autor da “Canção da moça-fantasma de Belo Horizonte”, aquela que, segundo o poeta, sem carne por baixo do vestido, nunca foi deste mundo.

Se não possuo o autógrafo feito de próprio punho, ainda tenho a reprodução de sua assinatura no velho volume, a lombada gasta, as páginas já ficando amarelas.